Bereits am 25. Januar 2026 veranstaltete der Zweirat Stuttgart eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zum Stand der Umsetzung des 2019 beschlossenen Radentscheids in Stuttgart.

Die Teilnehmer waren:

- Winfried Hermann (MdL), Verkehrsminister Baden-Württemberg (B90/Die Grünen)

- Lucia Schanbacher, Stadträtin Stuttgart (SPD)

- David Frerot, Radbeauftragter des Landkreises Böblingen

- Prof. Dr. Jochen Eckart, Forschungsprojektes gÜ Rad, Baden-Württemberg Institut für nachhaltige Mobilität

- MdB Luigi Pantisano, Sprecher der Fraktion Die Linke im Verkehrsausschuss des Bundestages und ehemaliger Stadtrat in Stuttgart

Ziel der Veranstaltung war, Maßnahmen zu thematisieren, die eine schnellere Realisierung des Radentscheides ermöglichen und der Stadt Stuttgart damit Impulse für eine konsequentere Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses geben zu können.

In dem bis auf den letzten Platz besetzten Veranstaltungsraum des Kulturzentrums Merlin verfolgte das interessierte Publikum die konstruktive Diskussion, in der zahlreiche Schwachpunkte aufgedeckt und Lösungsansätze ermittelt werden konnten.

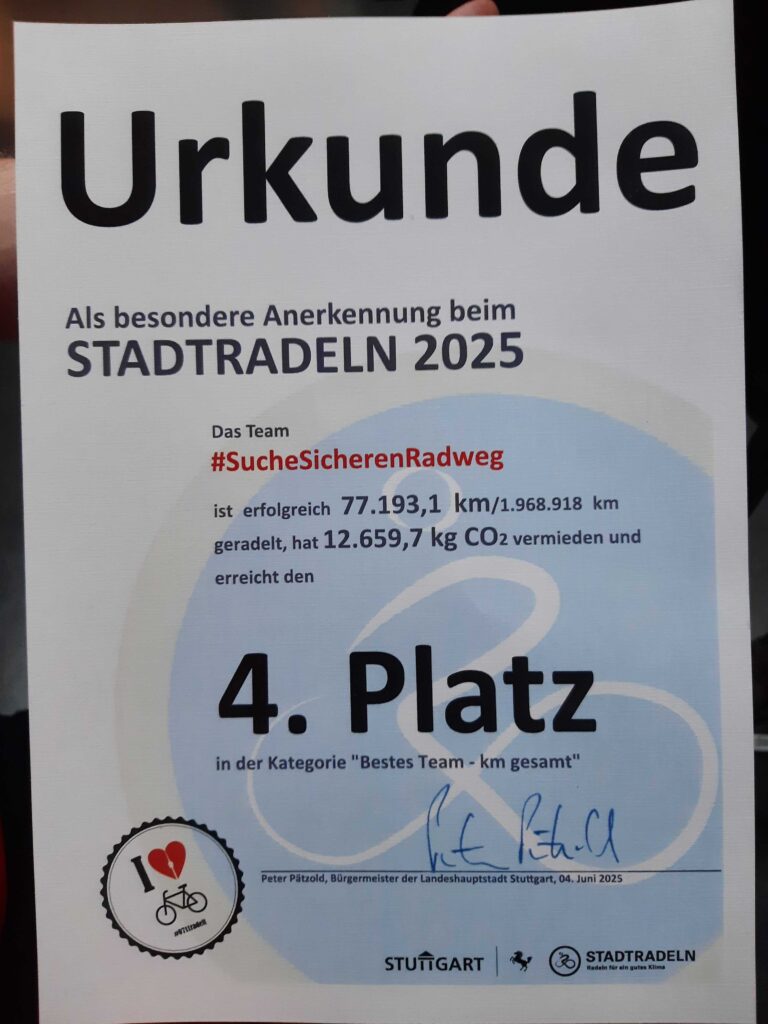

Karsten Wirth stellte für den Zweirat den Umsetzungsstand des Gemeinderatsbeschlusses 1120/2018 dar. Laut Radverkehrsbericht 2025, der zwar im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik im Oktober vorgestellt, aber immer noch nicht final veröffentlicht ist, existieren zum September 2025 365 Kilometer Radverkehrsanlagen. Davon sind jedoch 149 Kilometer (41%) Gehwege, die für den Radverkehr freigegeben sind – also keine Radwege. Getrennte und damit konfliktfrei befahrbare Radwege machen lediglich 62 Kilometer (17% der Radverkehrsanlagen) in Stuttgart aus.

Auch der Anteil der Radfahrenden am Modalsplit entwickle sich nicht so, dass eine Erreichung des Ziels von 25% bis 2030 realistisch scheint. Sieben Jahre ist der Beschluss her, fünf verbleiben noch bis 2030. Geld und Personal scheinen ausreichend vorhanden zu sein, es fehle eine Umsetzungsstrategie, so sein Fazit.

Dem stimmte Verkehrsminister Hermann (MdL) zu. „Ich kann sagen, dass in den vergangenen fünf Jahren das Land die Radprojekte in vielen Städten gefördert hat. Stuttgart hätte mehr Fördermittel bekommen können, wenn man schneller von der Planung in die Realisierung gekommen wäre.“ Lucia Schanbacher, Stadträtin der SPD, stellte fest: „Was wir sehen, warum Geld nicht abgerufen wird, ist, dass man sich über Detailplanung Runde um Runde verzettelt, statt nach vorne zu gehen.“

Probleme sieht Hermann auch an der politischen Spitze. „Wir haben hier in Stuttgart die schwierige Situation, dass drei Bürgermeister für den Radverkehr zuständig sind und nicht gut zusammenarbeiten. Der jetzige Oberbürgermeister fördert es zudem nicht, sondern bremst eher.“

Aber auch in der Verwaltung sieht Hermann Verbesserungspotential: „Der Unterschied, wenn man z.B. nach Freiburg geht oder nach Heidelberg: Da sitzen im Tiefbauamt Leute, das sind selber begeisterte Radler. Den Eindruck habe ich in Stuttgart eher nicht.“

Auch Stadträtin Schanbacher sieht Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit in der Verwaltung. „Was da tatsächlich […] häufig ein Problem ist, dass das eine Amt auch nicht mit dem anderen spricht. […] Die einen machen die Planung und dann kriegt es das andere Amt und sagt: ‚So kann ich es aber leider halt nicht bauen‘.“ Fazit: Man spricht nicht rechtzeitig miteinander. Außerdem fehlte lange Zeit der koordinierende Radverkehrsbeauftragte.

Prof. Dr. Jochen Eckart gab in seinem hochinteressanten Impulsvortrag Hinweise aus der Wissenschaft zur Radverkehrsplanung. „Der Nutzen des Radfahrens ist deutlich höher [als] die Risiken. Gefährlich ist Nicht-Fahrradfahren, das ist gefährlich!“

Radfahrende seien eine sehr heterogene Gruppe. Es gebe

- die Gruppe der starken und furchtlosen Radfahrenden, die sich durch ihr gutes Fahrkönnen, eine hohe Stresstoleranz und intensive Nutzung des Rades auszeichnen. Typischerweise sind diese jung und männlich.

- die begeisterten und souveränen Alltagsfahrenden, die zwar selbstbewusst und souverän, aber teilweise defensiv mit einem mittleren Sicherheitsbedürfnis und einer mittlere Stresstoleranz ihre Wege mit dem Rad zurücklegen und

- die Gruppe der Interessierten, aber um Sicherheit Besorgten, die keine Alltagsmobilität mit dem Fahrrad zurücklegen, wenig souverän fahren und eine niedrige Stresstoleranz aufweisen. Zu der gehören viele Frauen und Senioren sowie Wiedereinsteiger.

An letzter Gruppe müsse sich aber die Planung von Radinfrastruktur orientieren, um den Anteil der Radfahrenden zu steigern. Diese definiere die Anforderungen an die Radinfrastruktur: objektiv und subjektiv sicher, direkt, komfortabel, schnell, leistungsfähig, einfach/attraktiv und gleichberechtigt gegenüber anderen Verkehrsträgern. Wichtig seien die Details, damit die geplante Radinfrastruktur sicher sei und auch angenommen werde.

„Am Ende wollen wir lebenswerte Städte. Und […] viele Radfahrer können dazu beitragen, Städte lebenswert zu machen. […] Aber es ist wichtig: Radverkehr ist nur ein Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck an sich.“

David Frérot, Radbeauftragter des Landkreises Böblingen, ergänzte, das Fahrrad schone öffentliche Infrastruktur und Ressourcen am stärksten: „Das Fahrrad ist ein Vermögenserhaltungs-Verkehrsmittel.“

Auch die immer wieder auftretenden Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen den Bundes- und Landesbehörden auf der einen und den Kommunen auf der anderen Seite wurden diskutiert. „Im Gemeinderat hatte ich den Eindruck, dass selbst die CDU-Stadträt*innen im Vergleich verstanden haben, worum es geht. […] Auf Bundesebene ist es so, wie wenn es noch nie angekommen wäre, dass wir eigentlich in der Klimakatastrophe leben, wo die Mobilitätswende ein entscheidender Punkt ist“, sagte Luigi Pantisano.

Aber auch im Gemeinderat scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Auf die Frage, was die Radcommunity tun kann, um die Verkehrswende zu unterstützen, waren die Teilnehmer sich einig: „Schreibt euren Stadträtinnen und Stadträten und nervt sie mit Themen, die wichtig sind.“, sagte Luigi Pantisano. „Macht weiter Eure großartige Arbeit“ wie den Mapathon des ADFC „und seid sichtbar. […] Lasst uns gemeinsam an den Tisch setzen und auch kritische Themen miteinander besprechen.“ ergänzte Lucia Schanbacher.

Diesem Aufruf folgend forderte ein Zuhörer die CDU Fraktion im Stadtrat auf, die Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses 1120/2018 zu unterstützen. Wir stehen „jedoch nicht hinter dem Gemeinderatsgrundsatzbeschluss 1120/2018, Stuttgart einseitig zur „Fahrradstadt“ zu entwickeln.“ schreibt Christian Guter, Referent für Politik und Kommunikation der CDU-Gemeinderatsfraktion Stuttgart „im Namen unseres Fraktionsvorsitzenden Alexander Kotz“ in seiner Antwort, die dem Zweirat vorliegt.

Zur Ausweitung von Tempo 30 an besonders verkehrsgefährdeten Stellen, die durch die jüngste StVO-Novelle vorgegeben wird, sagte Oberbürgermeister Nopper gegenüber der Stuttgarter Zeitung: „Tempo 30 vor Schulen, Kindertagesstätten, Spielplätzen, Pflegeeinrichtungen und Fußgängerüberwegen anzuordnen, ist gut und richtig“. Würde die Änderung in der Straßenverkehrsordnung aber zur Folge haben, dass im Stadtgebiet fast flächendeckend Tempo 30 gilt, hält Nopper dies für den falschen Ansatz. „Ich hoffe und setze auf die Einsicht des Verkehrsministers und des Bundesgesetzgebers, die StVO-Novelle diesbezüglich nachzubessern.“

Auch dieser Diskussion hat die Podiumsdiskussion bereits vorgegriffen. „Wenn wir generelles Tempo 30 in Städten hätten, würde Fahrradfahren sicherer werden“, sagte Winfried Hermann. „Flächendeckendes Tempo 30 ist derzeit nicht mehrheitsfähig. Aber es gibt eine Erleichterung mit der StvO-Novelle, die Tempo-30-Regelungen leichter möglich macht, wo es Sinn ergibt.“

Es ist also wichtig, auf die Anliegen der Radfahrenden aufmerksam zu machen. Dazu müsse jeder Radfahrende beitragen, indem er die Stadträte dazu auffordere, den Gemeinderatsbeschlusses 1120/2018 umzusetzen, so der abschließende Aufruf der Veranstaltung.

Die Vorträge sowie ein Video des gesamten Vortrages ist auf der Homepage des Zweirats zu finden.