Wieviele Menschen müssen noch sterben oder zu Schaden kommen, bis sich die Verkehrspolitik in Stuttgart ändert? Tempo 30 als erste Maßnahme fordern ADFC, Fuss e.V., Kesselbambule, Kidical Mass, Naturfreunde Radgruppe, VCD und Zweirat Stuttgart.

Vergangenen Freitag, 2. Mai ist ein Autofahrer am Olgaeck in den Z-Übergang hineingefahren und hat dabei mehrere Menschen überfahren. Eine Frau verstarb im Krankenhaus, es gibt mehrere Schwerstverletzte, darunter viele Kinder. Wir möchten den Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aussprechen.

Schlimm ist, dass dies nicht der einzige tödliche Unfall an der Kreuzung Olgastraße/Charlottenstraße in diesem Jahr war. Bereits am 8. März 2025 ist eine Fußgängerin von einem Klein-LKW-Fahrer angefahren worden und später im Krankenhaus verstorben. Ein dritter tödlicher Unfall an dieser Kreuzung liegt nur wenige Jahre zurück: Am 10. Juli 2021 wurde ein Fußgänger von einem Autofahrer angefahren und ist danach ebenfalls im Krankenhaus verstorben.

Ein Blick in den öffentlichen Unfallatlas zeigt sehr viele weitere Unfälle an dieser Kreuzung in den Jahren 2016 bis 2023. Jährlich passieren hier bis zu sechs Unfälle mit Personenschaden, teils mit Schwerverletzten.

Genau über diese Kreuzung führen die von der Stadt empfohlenen Schulwege zur Jakobschule und zur Galileoschule. Mehrfach haben Eltern diese Stelle bereits als unsicher und gefährlich gemeldet.

Wir halten die Kreuzung für gefährlich und nicht verkehrssicher. Menschen zu Fuß haben nicht genug Platz, Autos fahren zu schnell. Metallgeländer und Blinklichter schützen offensichtlich nicht. Das darf so nicht bleiben!

Wir fordern den Gemeinderat auf, jetzt ernsthaft zu diskutieren, welche Geschwindigkeit Autos in unserer Stadt fahren sollen und wieviel Flächen die Menschen brauchen, die nicht in Autos sitzen. Und wir wünschen uns dringend Tempo 30 als erste Maßnahme. Wir erwarten von der Politik, dass sie unsere Kinder und alle anderen Menschen jetzt endlich schützt.

Für Freitagnachmittag, 9. Mai planen wir eine Demo am Olgaeck, um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Gezeichnet (in alphabetischer Reihenfolge):

ADFC Stuttgart

Fuss e.V.

Kesselbambule

Kidical Mass Stuttgart

Naturfreunde Radgruppe Stuttgart

VCD Stuttgart

Zweirat Stuttgart

Blog

-

Zum tödlichen Unfall am Olgaeck Stuttgart

-

„Stadtradeln für den Klimaschutz“ – Radfahrende warten weiterhin auf sichere und durchgängige Radwege

Stuttgart, 28.04.2025

Um auf den schleppenden Radwegeausbau aufmerksam zu machen, haben Zweirat Stuttgart und Kesselbambule gemeinsam das Team #SucheSicherenRadweg gegründet, dem sich alle Radfahrenden in Stuttgart anschließen können.Das Stadtradeln Stuttgart findet in diesem Jahr vom 5. bis zum 25. Mai statt. Mit dieser Aktion wollen die teilnehmenden Kommunen Radverkehr, Klimaschutz und Lebensqualität fördern – Ziele für die sich mehr und mehr Menschen in Stuttgart tagtäglich einsetzen. Für viele von ihnen ist das Radfahren jedoch nicht nur ein Freizeitsport oder ein zeitlich begrenztes Event, sie nutzen das Rad bereits das ganze Jahr über insbesondere als Fortbewegungsmittel in ihrem Alltag. Um diesen Radfahrenden die Möglichkeit zu bieten, am Stadtradeln teilzunehmen und gleichzeitig auf die Situation aufmerksam zu machen, mit der sie in Stuttgart tagtäglich konfrontiert werden, hat der Zweirat Stuttgart zusammen mit Kesselbambule eine Anregung von Changing Cities e. V. aufgegriffen und ein neues Team beim Stadtradeln gegründet, das für alle Radfahrenden offen ist. Der Name des Teams spiegelt in aller Deutlichkeit den Alltag von Radfahrenden in Stuttgart wider: #SucheSicherenRadweg

Foto: Tobias Schleuning

Foto: Anja Wenke

Foto: Tobias Schleuning

Foto: Anja Wenke Aktuelle Situation für Radfahrende

Die Radwegführung in Stuttgart wird immer wieder unterbrochen. Die Radwege enden oft im Nichts und die Radfahrenden sind entweder gezwungen auf Gehwege auszuweichen, die für Radfahrende freigegeben sind: hier entstehen dann Konflikte zwischen Fußgehenden und Radfahrenden. Oder die Radfahrenden müssen sich in den Kfz-Verkehr einfädeln, dabei kommt es oft zu gefährlichen Situationen, weil Kfz-fahrende nicht damit rechnen, dass Radfahrende auf die Fahrbahn wechseln.Oft sind jedoch gar keine Radwege vorhanden, es werden lediglich sogenannte Schutzstreifen angeboten, die Radfahrende häufig in besonders gefährliche Situationen zwingen: sie müssen rechts genug Abstand von parkenden Kfz halten, um nicht mit sich plötzlich öffnenden Autotüren zu kollidieren, weil Kfz-fahrende nicht auf den Radverkehr achten und werden links gleichzeitig häufig von Kfz-fahrenden ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,5m innerorts überholt. Auch technisch veraltete Infrastruktur, die nicht mehr dem aktuell geltenden Regelwerk entspricht, provoziert an vielen Stellen gefährliche Situationen. Eine Umgestaltung mit dem Ziel, sichere und durchgängige Wege für das Fahrrad – das flächeneffizienteste und oftmals schnellere Verkehrsmittel für Tausende, die in der Stadt unterwegs sind – zu schaffen, scheitert häufig an der Priorisierung von Parkflächen im öffentlichen Raum.

„Wir wollen das ganze Jahr in der Stadt radeln“, sagt Rainer Dobrinkat, einer der ehemaligen Mitinitiatoren des Radentscheids, „nicht nur während der vier Wochen des Stadtradelns. Aber dazu bedarf es auch der richtigen Infrastruktur.“

Radentscheid 2018

Im Dezember 2018 wurden von der Initiative Radentscheid Stuttgart 35.249 Unterschriften an Oberbürgermeister Fritz Kuhn übergeben: das Bürgerbegehren für eine bessere und sichere Radinfrastruktur in Stuttgart, für das 20.000 Unterschriften nötig gewesen wären, war erfolgreich.Ziel des Bürgerbegehrens war ein Bürgerentscheid über elf Forderungen, die den Radverkehr in Stuttgart besser machen sollen. Ein Rechtsgutachten, das die Verwaltung in Auftrag gegeben hatte, empfahl zwar, die Durchführung eines Bürgerentscheids abzulehnen, der Stuttgarter Gemeinderat beschloss jedoch im Februar 2019, die Landeshauptstadt auf der Basis der elf Forderungen des Radentscheids zu einer „echten Fahrradstadt“ zu machen. Dazu soll der Ausbau des Hauptradroutennetzes bis 2030 abgeschlossen sein, neue Radschnellwege und Fahrradstraßen sollen entstehen.

Die „echte Fahrradstadt“ auf dem Prüfstand

Einige Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur wurden seitdem umgesetzt. Besonders hervorzuheben sind hier beispielsweise die Radfahrstreifen in der Böblinger Straße in Kaltental, die die Hauptradroute 1 deutlich sicherer und dadurch attraktiver machen. Die Zahlen an der Fahrradzählstelle Böblinger Straße sind seit Bestehen der Radfahrstreifen signifikant gestiegen.Insgesamt geht der Ausbau der Radinfrastruktur jedoch viel zu langsam voran. Bis 2030 bleiben nicht einmal fünf Jahre, um den Ausbau des Hauptradroutennetzes abzuschließen. Um das Ziel in dieser kurzen Zeit zu erreichen, muss die Stadtverwaltung bereits geplante Maßnahmen jetzt priorisieren und kurzfristig auch Interimslösungen wie auf der Kaltentaler Abfahrt umsetzen anstatt die Radfahrenden immer wieder zu vertrösten.

„Ich wünsche mir, dass ich mit dem Rad überall in Stuttgart zügig und sicher vorankomme“, sagt Anja Wenke, die sich Anfang des Jahres dem Zweirat Stuttgart angeschlossen hat und Mitglied des Teams #SucheSicherenRadweg ist, „aktuell werde ich immer wieder durch Baustellen und plötzlich endende Radwege ausgebremst. Ich sehe mich als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmerin und bin nicht bereit zu akzeptieren, dass ich zugunsten des Kfz-Verkehrs im wahrsten Sinne des Wortes an den Rand gedrängt werde.“

„Doch warum sind wir an diesem Punkt angekommen?“ fragt sich Nisha Toussaint-Teachout von Kesselbambule und erklärt: „Jahrzehnte der konservativen Politik für eine Autostadt haben ihre Spuren hinterlassen, immer den Absatzmarkt für die großen Wagen mit Stern und Pferd im Blick. Es scheint der Stadtverwaltung wichtiger zu sein Profite abzusichern, als demokratische Entscheidungen wie den Radentscheid umzusetzen. Nun sollen erneut die Kratzer im Lack mit der Greenwashing-Kampagne Stadtradeln gekittet werden. Alle Menschen, die mit der Verkehrspolitik der Stadt nicht einverstanden sind, rufen wir auf sich dem Team #SucheSicherenRadweg anzuschließen und so ein Zeichen für eine zukunftsfähige und klimagerechte Mobilität für Alle zu setzen.“

Die Initiatoren

Zweirat Stuttgart ist ein Zusammenschluss von Menschen, die in Stuttgart Rad fahren. Sie entwickeln Ideen für den Radverkehr, damit arbeiten sie an einer zeitgemäßen Mobilitätskultur, die auch in der „Autostadt Stuttgart möglich ist. Zweirat Stuttgart verbindet alle, die heute schon aktiv eine Mobilität für die Zukunft unserer Stadt mitgestalten wollen, in der das Radfahren neben dem Fuß- und dem Autoverkehr eine gleichberechtigte Rolle einnimmt. Bekannte Projekte des Zweirats Stuttgart sind die Kidical Mass, der Open Bike Sensor und der Radentscheid.

https://zweirat-stuttgart.de/Kesselbambule wurde 2019 als Aktionsbündnis von Klimaaktivist*innen aus verschiedenen Organisationen, Gruppen und Zusammenhängen ins Leben gerufen. Nach dem Klimacamp 2022 wurde Kesselbambule zu einer selbstständigen Gruppe, die auch im Bündnis mit anderen Klimagruppen Projekte zu Mobilität in Stuttgart organisiert. Jährlich im November findet die Mobilität für Alle – Konferenz zur Vernetzung und Bildung statt.

https://kesselbambule.de/

Hintergrund

Changing Cities e. V.: Wir sind eine bunte und laute Bewegung für lebenswerte Städte. Wir schaffen Problembewusstsein, fördern Änderungswillen und unterstützen zivilgesellschaftliches Engagement. Unsere kreativen Aktionen inspirieren Menschen dazu, Veränderungen selbst anzustoßen. Wir unterstützen sie darin, sich in vielfältigen Kampagnen und Initiativen einzubringen.

Das tun wir auf der Nachbarschaftsebene, im Umfeld von Schulen oder mit Bürgerbegehren. Wir vernetzen lokale Initiativen zu starken, bundesweiten Bewegungen, die gemeinsam noch mehr erreichen. Wir bringen unsere Expertise in den politischen Diskurs ein, um auf landes- und bundespolitischer Ebene die Rahmenbedingungen für die Verkehrswende vor Ort zu schaffen.

https://changing-cities.org/Radentscheid: Radfahren für Alle – auch Kinder und Seniorinnen und Senioren sollen sicher in Stuttgart Rad fahren können. Mit dem Radentscheid soll die Stadt Stuttgart zu einer lebenswerteren Stadt werden.

Hinter dem Radentscheid Stuttgart steht ein wachsendes Team von engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus Stuttgart und Umgebung. Uns verbindet vor allem die Ansicht, dass das Fahrrad eines der praktischsten und günstigsten Verkehrsmittel in der Stadt ist. Gemeinsam arbeiten wir ehrenamtlich an der Planung und Umsetzung des Bürgerbegehrens.

https://radentscheid-stuttgart.de/ -

#SucheSicherenRadweg beim Stadtradeln

Die Stadt ruft vom 5.–25. Mai zur Teilnahme am Wettbewerb Stadtradeln auf. Damit soll der Radverkehr in der Stadt gefördert werden. Im Zeichen des Klimaschutzes sollen sich Radfahrende auf kaum vorhandenen, oft im Nichts endenden Radwegen fortbewegen oder zwischen Fußgänger*innen durch den Schlossgarten schlängeln.

Du bist auch genervt von der fehlenden Radinfrastruktur in Stuttgart? Du fühlst dich nicht sicher auf dem Sattel? Du findest die Stadt sollte dem Thema mehr als drei Wochen im Jahr widmen? Du willst diese Politik nicht länger hinnehmen und möchtest echte Veränderung?

Dann komm in unser Team #SucheSicherenRadweg und lass‘ uns gemeinsam klarmachen, dass wir der Stadt Stuttgart diese Greenwashing-Kampagne nicht durchgehen lassen. je mehr Menschen beitreten und je mehr Kilometer gefahren werden, desto stärker wird die Message!

Ein Teamwechsel ist möglich und es können auch Unterteams gegründet werden 😉

Sharepic Einladung: Stadtradeln fürs Klima

Sharepic: Wo radeln?

Sharepic: Tritt unserem Team bei!

Flyer vorne

Flyer hinten

Wirtschaftsförderung durch Parkraummanagement

Der bevorstehende Regierungswechsel in Berlin hat auch Auswirkungen auf die Stuttgarter Wirtschafts- und Verkehrspolitik. Entscheidend sei, was der Wirtschaft gut tut, und da müssen auch einmal der persönliche Komfort und die Lebensqualität der Anwohnenden hinten anstehen. Betroffen ist hierbei der aktuell laufende Verkehrsversuch im Stuttgarter Westen.

Anwohnende im Superblock West sollen nun auf einen Teil der Parkplätze für ihre Privatfahrzeuge verzichten, damit mehr Kundenparkplätze für Handel und Gewerbetreibende zur Verfügung stehen. Entsprechende Beschilderung soll zeitnah eingerichtet werden, um die Parkflächen rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche freizuhalten, kontrolliert durch Sonderschichten bei der Verkehrsüberwachung.

Mit den kostenlosen Parkplätzen soll insbesondere Kundschaft von außerhalb, z.B. aus dem Umland von Stuttgart, im Superblock einkaufen können. Bisher sei sie oftmals lange im Kreis gefahren, um die vorhandenen Tiefgaragen und Parkflächen zu meiden. Da insbesondere samstags selbst diese erweiterten Kundenparkplätze im Superblock nicht ausreichen, sollen umliegende Busspuren als Erweiterung dienen. Nachdem die Gewerbetreibenden im Superblock bisher nicht wahrnehmbar für sich geworben haben, soll nun mit der Marketingkampagne “Zwei Buchstaben, doppelter Umsatz” frischer Wind in den Handel gebracht werden. Einfach den Fahrzeugschein mitbringen und durch Rabattaktionen sparen, wenn das Autokennzeichen vorne mindestens zwei Buchstaben hat. Nachteile für Anwohnende und Kundschaft vor Ort sollen durch Gutscheine für Onlineshopping und für das Breuningerland kompensiert werden.

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 31.01.2025: Gute Chancen für eine Verbesserung der Radinfrastruktur an der Unfallstelle bei Pforzheim

Das Regierungspräsidium Karlsruhe wurde inzwischen durch das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg beauftragt, die Baulastträgerschaft für den Waldweg zwischen Neuhausen und Schellbronn parallel zur L574 zu übernehmen. Auf diesem Abschnitt der Landstraße war Andreas Mandalka gestorben Das Ziel sei es, den maroden Weg zu sanieren, so Minister Winfried Hermann in der Süddeutschen Zeitung. Allerdings seien vorher noch etliche Fragen und Verantwortlichkeiten zu klären.

Der Minister äußerte sich dazu wie folgt: „Andreas Mandalkas tödlicher Unfall war ein bitterer Anlass und zugleich Anstoß, mit noch einmal verstärktem Engagement die Sicherheit des Radverkehrs zu verbessern. Der Unfall war für uns die bittere Bestätigung: Bei viel befahrenen Landstraßen ist es besser, parallel einen eigenen, guten Weg für das Fahrrad zu haben. Das ist einfach sicherer. Die Menschen erwarten heute nicht nur sichere und bequeme Radwege – sie fordern eine Infrastruktur, die das Fahrrad als echtes und sicheres Alltagsverkehrsmittel unterstützt. Und das fordern sie auch zu Recht.“

Wie wichtig eine Sanierung dieses Weges sei, berichtete eine Teilnehmerin der Gedenkfahrt für Andreas Mandalka am 02.02.2025: „Während der Rückfahrt nach Pforzheim musste ich umkehren, weil ich meinen Rucksack an der Gedenkstätte vergessen hatte. Als ich ihn eingesammelt hatte, war die L574 bereits wieder für den Kfz-Verkehr freigegeben. Da schien es mir zu gefährlich auf der Landstraße zu fahren. Der parallel verlaufende Waldweg ist aber so mit Schlaglöchern und Wurzelaufbrüchen übersät, dass man kaum vorankommt. Der Weg ist in seinem jetzigen Zustand vielleicht für eine kleine, gemütliche Spazierfahrt mit dem Rad tolerierbar, aber nicht, wenn man das Rad im Alltag als Verkehrsmittel nutzt. Gut nachvollziehbar, dass Andreas ihn nicht gewählt hat.“

Pressemitteilung vom 31.01.2025: Initiativen gedenken Andreas Mandalka (Natenom) und fordern mehr Verkehrssicherheit

Am Donnerstag, den 30. Januar 2025, hat ein Bündnis aus mehreren Organisationen mit einer Gedenkveranstaltung an Andreas Mandalka erinnert.

Der 43 Jahre alte Mandalka verstarb vor einem Jahr bei einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Auf seinem Fahrrad wurde er von einem Autofahrer auf einer Landstraße nahe Pforzheim ungebremst erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle.

Sein Tod fand bundesweite Aufmerksamkeit, denn Andreas Mandalka engagierte sich für mehr Verkehrssicherheit beim Radfahren. Er forderte mehr Schutz und die Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung durch Polizei und Justiz ein. Dafür wurde er in seinem lokalen Umfeld teilweise angefeindet und bedroht. Unter seinem Pseudonym Natenom teilte er seine Erlebnisse auf seinem Blog und in den sozialen Medien.

Zum Auftakt der Gedenkveranstaltung vor dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg sprach Elke Zimmer, Staatssekretärin im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg auf Einladung der Organisatoren und wandte sich mit diesen Worten an die Teilnehmer:

„Jedes Jahr verlieren rund 50 Menschen in unserem Land ihr Leben bei einem Fahrradunfall. Andreas Mandalka war einer von ihnen. Wir handeln als Land entschlossen und arbeiten wissenschaftlich empfohlene Maßnahmen Schritt für Schritt ab, damit weniger Menschen sterben oder verletzt werden. Der tragische Tod von Andreas Mandalka hat uns schmerzlich bestätigt: An stark befahrenen Landstraßen brauchen wir gute, separate Radwege. Das erhöht die Sicherheit spürbar. Der Tod Mandalkas ist für uns ein weiterer Anstoß, uns noch stärker für die Sicherheit des Radverkehrs einzusetzen. Ich bin froh, dass Menschen das Vermächtnis Andreas Mandalkas für einen sicheren Radverkehr lebendig halten. Auch das trägt zu einem Bewusstsein bei, dass Menschen zu Fuß und auf dem Rad die verletzlichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Verkehr sind.“Im Anschluss versammelten sich die Teilnehmer vor dem Ministerium für Justiz Baden-Württemberg, wo sie um 19:20 Uhr – dem Zeitpunkt des Unfalls – an der bundesweiten Schweigeminute für Andreas Mandalka teilnahmen.

„Wir haben für unsere Kundgebung ganz bewusst diese beiden Institutionen, also das Justiz- und das Innenministerium ausgesucht. Sie tragen eine erhebliche Verantwortung, dass Menschen zu Fuß und mit dem Rad im Verkehr geschützt sind.“ sagt Petra Schulz vom VCD-Landesverband Baden-Württemberg. „Menschen brauchen gute und sichere Fuß-und Radnetze für Vertrauen ins Radfahren und zu Fuß gehen. Das Landesverkehrsministerium hat hierfür in den vergangenen Jahren gute Voraussetzungen geschaffen. Aber es braucht auch den Schutz durch Polizei und Justiz. Raser, Drängler und Gefährder haben hierzulande immer noch kaum etwas zu befürchten. Wer im Verkehr andere gefährdet oder bedrängt, muss endlich konsequent gestoppt werden.“

Peter Erben von FUSS e. V. bekräftigte die wichtige Aufgabe, die Polizei und Justiz zukommt: „Wenn Polizei und Straßenverkehrsbehörden die Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung nicht ausreichend betreiben, gefährden sie das Leben der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in sträflicher Weise. Bessere Überwachung, gezieltere Kontrollen und konsequente Sanktionierung von Verstößen gegen die StVO helfen beim Schutz Aller die ohne Motor auf unseren Straßen unterwegs sind.“

Thomas Albrecht vom ADFC Esslingen ergänzte in seiner Ansprache: „Das Recht des Stärkeren, das gibt es nicht, jedenfalls nicht in einem Rechtsstaat. In diesem Land haben wir das Recht auf körperliche Unversehrtheit und die gilt auch im Straßenverkehr.

Diesen Schutz fordern wir ein: wir brauchen mehr Schutz! Und wir brauchen mehr Platz fürs Rad.“Auch VertreterInnen des Innenministeriums Baden-Württemberg und des Justizministeriums Baden-Württemberg waren von den Organisatoren im Vorfeld zu der Veranstaltung eingeladen worden, sind der Einladung aber leider nicht gefolgt.

Hintergrund

Andreas Mandalka engagierte sich für mehr Sicherheit beim Radfahren. Häufig – leider häufig vergeblich – hatte er bei Verstößen gegen die StVO und Gefährdung durch Kfz-Fahrende angemessenes Handeln der Behörden eingefordert.

Am 30.01.2024 dann hatte ein damals 77-jähriger Autofahrer Andreas Mandalka nachts auf einer Landstraße in der Nähe von Pforzheim überfahren. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Autofahrer aus Unachtsamkeit ungebremst und mit mehr als 80 km/h den 43-Jährigen von hinten gerammt hat. Auch stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass der Radfahrer vorschriftsmäßig mit Licht unterwegs war, darüber hinaus eine Warnweste trug und für andere Verkehrsteilnehmer ausreichend sichtbar war.

Inzwischen wurde der Unfallverursacher zu einer Geldstrafe und zwei Monaten Führerscheinentzug verurteilt. Nicht bekannt ist, ob danach eine Prüfung der Fahrtüchtigkeit erfolgt.Die Initiatoren

Der Zweirat Stuttgart ist ein Zusammenschluss von Menschen, die in Stuttgart Rad fahren. Sie entwickeln Ideen für den Radverkehr, damit arbeiten sie an einer zeitgemäßen Mobilitätskultur, die auch in der „Autostadt Stuttgart möglich ist. Zweirat Stuttgart verbindet alle, die heute schon aktiv eine Mobilität für die Zukunft unserer Stadt mitgestalten wollen, in der das Radfahren neben dem Fuß- und dem Autoverkehr eine gleichberechtigte Rolle einnimmt. Bekannte Projekte des Zweirats Stuttgart sind die Kidical Mass, der Open Bike Sensor und der Radentscheid.ADFC Kreisverbände Stuttgart & Esslingen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V. (ADFC) vertritt bundesweit die Interessen der Alltags- und FreizeitradlerInnen. Der Verein hat mehr als 240.000 Mitglieder aller Altersstufen, davon mehr als 29.000 in Baden-Württemberg. Etwa 1.000 Aktive in etwa 50 Kreis- und Ortsverbänden im Land setzen sich ehrenamtlich im ADFC Baden-Württemberg ein.Der VCD-Landesverband Baden-Württemberg e.V. ist mit seinen über 12.000 Mitgliedern einer der größten Landesverbände des Verkehrsclubs Deutschland e.V. Er begleitet seit Jahren die Verkehrspolitik im Ländle und engagiert sich für gute Mobilität innerhalb der planetaren Grenzen.

FUSS e.V. Stuttgart

Der FUSS e.V., Fachverband Fußverkehr Deutschland, ist eine Interessenvertretung von Fußgängern in Deutschland. Er ist ein Verkehrsclub, der sich sein 1985 dafür einsetzt, das Zufußgehen sicherer, gesünder, angenehmer und attraktiver zu machen und den Umweltverbund in Stadt und Land zu stärken.

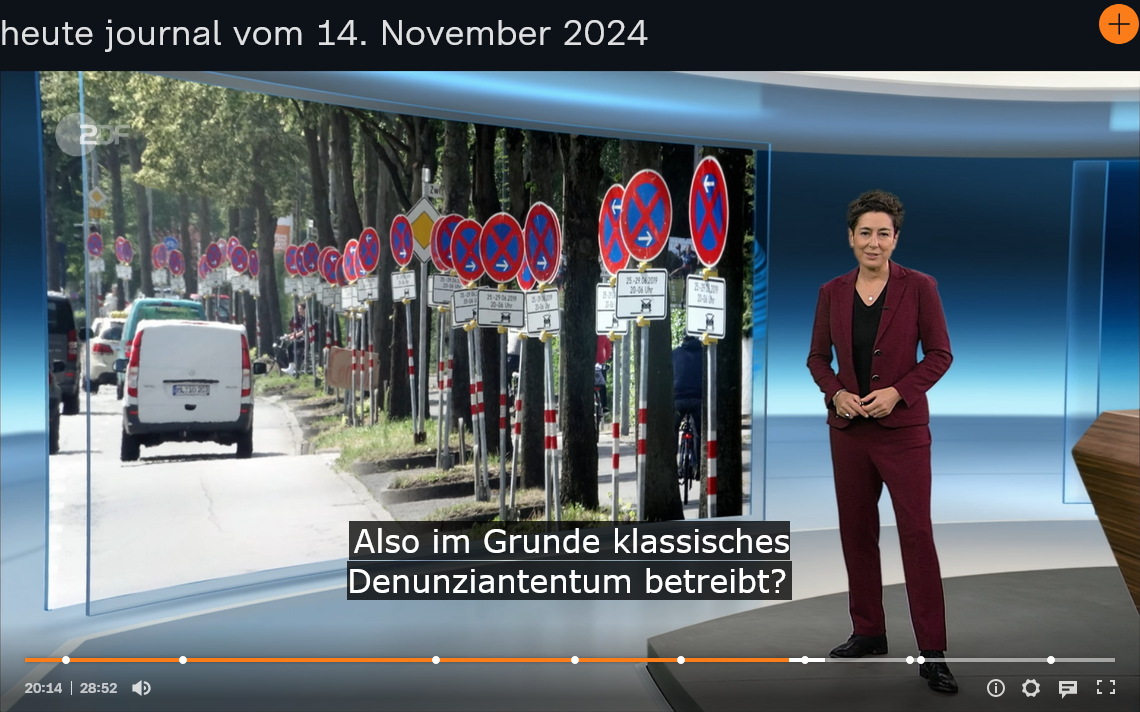

Kritik an der Berichterstattung des ZDF zum Thema Falschparken

Am 14. November berichtete das heute journal über die Meldeplattform für Falschparker – leider auf eine Weise, die Engagement für Verkehrssicherheit verzerrt darstellt. Der Beitrag ignorierte die realen Gefahren des Falschparkens und stellte Bürger*innen, die Missstände melden, in ein fragwürdiges Licht. Die Zustände auf unseren Straßen wurden in den Schulwegechecks der KidicalMass Stuttgart und der überwältigenden Resonanz auf die Mitmachaktion „Achtung, Schulweg!“ der Stuttgarter Zeitung dokumentiert.

Falschparken ist keine Lappalie, sondern gefährdet Menschenleben – besonders von Kindern, Älteren und Menschen mit Behinderung. Wir fordern faktenbasierte Berichterstattung, die die Probleme und Lösungen in den Fokus rückt.

Mehr dazu in unserem offenen Brief an das ZDF.

Falschparker in Stuttgart

Pilotprojekt “Ride+Drive” in der Region Stuttgart

Das neue Konzept “Ride+Drive” kombiniert eine staufreie und klimafreundliche Anreise mit der Nutzung des eigenen Autos in der Stadt. An ausgewählten Stationen im Umland können die Autofahrenden auf den Zug umsteigen und ihr Auto einfach mitnehmen. In der Innenstadt steht es ihnen dann wieder zur Verfügung und sie können damit zum Einkaufen fahren. Erste Pilotversuche laufen schon, wie das Foto von dem “Ride+Drive”-Bahnhof Leonberg zeigt. Der Einzelhandel begrüßt die Stärkung der Stuttgarter Innenstadt, allerdings muss aus seiner Sicht mehr für die Erreichbarkeit der Geschäfte getan werden. Noch versperren vielerorts Fußgängerzonen die Zufahrt und machen die Läden unattraktiv für den Einkauf per “Ride+Drive”. Um hier eine erhöhte Flächengerechtigkeit zu erreichen, soll eine Öffnung für den Autoverkehr diskutiert werden, zumindest an den Wochenenden.

Maßnahmen zur Sicherung des Automobilstandorts und des Einzelhandels in Stuttgart

In der Landeshauptstadt Stuttgart soll das Aussitzen wichtiger Mobilitätsthemen ein Ende haben: In einem Eilantrag wurde am vergangenen Donnerstag beschlossen, Kontrollen von Halt- und Parkverboten in den Abendstunden und an den Wochenenden auszusetzen, um Anwohnenden und Gästen aus dem Umland das Parken zu erleichtern. Durch diese Einsparungen bei den Kontrollen werden Gelder frei, die die Einrichtung der Popup-Parkflächen refinanzieren sollen. Im Europaviertel hat sich das Vorgehen während einer mehrmonatigen Testphase bereits bewährt, wie auf Twitter und bei der Stuttgarter Zeitung zu lesen war.

Testfeld für Fußgängerzonen-Parken. Gut zugängliche Parkflächen, auch abends und am Wochenende. Ertüchtigung der Gehwege als Parkfläche. Ein wichtiger Teil des Maßnahmenpakets soll auch das Aufschieben des bereits 2019 vom Gemeinderat gefassten Grundsatzbeschlusses zum Radverkehr sein, voraussichtlich bis 2070. Durch die Reduktion des Radverkehrs und der dafür nötigen Flächen werde der fließende Autoverkehr in Stuttgart verbessert und langfristig die deutsche Automobilwirtschaft gesichert. Auch der Einzelhandel solle dadurch profitieren. Ihm gehen die Schritte jedoch noch nicht weit genug und es wird gefordert, neben dem Radverkehr auch den Fußverkehr einzuschränken und Außengastronomie abzuschaffen, um die Erreichbarkeit mit dem Auto und die Parkmöglichkeiten zu verbessern.

Unnötige Verknappung des Raums für den Autoverkehr. Statt Außengastronomie könnte hier ein weiterer Parkplatz gewonnen werden. Radflächen, die dem Autoverkehr verloren gehen. Es gibt aber auch Stimmen, die durch die Maßnahmen den innovativen Städtebau gefährdet sehen, ebenso die Einrichtung sicherer und baulich getrennter Radinfrastruktur, durch die sich die Stadt auszeichnet. Für das Amt des Baubürgermeisters böten sich aber derzeit neue Perspektiven an, für fortschrittliche Mobilität, für eine lebenswerte Stadt und für schnelle Klimaneutralität, die von der Politik aufgegriffen werden sollten.

Gute Erreichbarkeit mit dem Auto, aber es fehlen Parkplätze auf dem Gehweg. Trostlose Innenstadt, die auf bessere Erschließung durch den Autoverkehr wartet. Die Begrünung der Plätze hat die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt gesteigert. Winterdienst auf Radwegen

Hier eine Info-Sammlung zum Thema Winterdienst auf Radwegen, mit nationalen und internationalen Beispielen, und mit Bezug zum Winterdienst in Stuttgart.

- Der ADFC fordert, dass die Radwege zuerst vom Schnee befreit werden, idealerweise als „Schwarzräumung“

(= bis auf den Asphalt geräumt).

https://www.adfc.de/artikel/zuerst-radwege-vom-schnee-befreien

https://www.sazbike.de/markt-politik/adfc-allgemeiner-deutscher/adfc-fordert-schwarzraeumen-radwegen-2722146.html

- Räumfahrzeug für Radwege, eine Entwicklung aus Ingolstadt, zusammen mit der Firma Drutzel (2020)

https://www.in-kb.de/index.php?ModID=7&FID=2117.627.1&object=tx%7C2117.627.1

- Hersteller von Kommunaltechnik aus der Region Stuttgart

https://www.kaercher-municipal.com/de/kommunaltechnik/kommunalfahrzeuge-s-reihe#section4